لقد تَوَقّفَ طرح مثل تلك الأسئلة في مجتمعاتنا العربيّة بشكلٍ خاص، والإسلاميّة بشكلٍ عام مع انتهاء عصر الدّولة العبّاسيّة، وأُفُوْلِ شمسِ الدولةِ الأمويةِ في الأندلس. لقد توقفنا عن إنتاج المعرفة وأصبحنا من مستهلكيها فقط (إنتاج المعرفة: يقصد بها اكتشاف القوانين لا أن نحصل عليها من مصدرٍ خارجيّ بحيث تكون جاهزةً للاستخدام).

وإن عُدنا بالزمن إلى القرن الثامن عشر، وصولاً إلى القرن الحادي والعشرين، وطرحنا على أنفسنا السؤال الآتي: "أين نحنُ العرب والمسلمون من هذا التطوّر الحضاري الكبير، وما هو مكاننا فيه؟"، لوجدنا أنفسنا خارج هذه الحقبة التاريخية.

وإذا ما نظرنا إلى تصنيف الجامعات العربية بالمقارنة مع مختلف جامعات العالم، لما وجدنا لها أيّ تصنيفٍ ضمن الجامعات المائة الأولى! فأفضل ترتيبٍ للجامعات العربية هو لجامعة "الملك سعود"؛ إذ تحتل المركز 424 بين جامعات العالم قاطبةً.

ولكي نُحلِّلَ الأمر بموضوعية، يتعيَّنُ علينا بدايةً أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: "ماذا حصل، وكيف حصل، ومن أين أتى هذا التخلف والتأخر عن ركب الحضارة، وذلك بعد أن كنّا منارةً في العلم والمعرفة؟!".

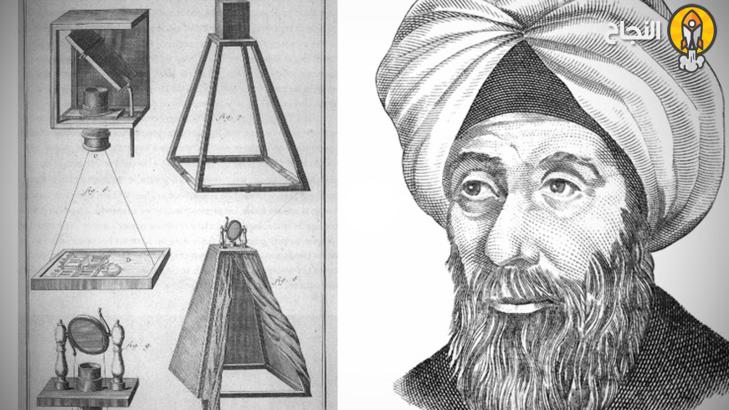

لقد مَرَّت على هذه الأمّة حقبةً ذهبيّةٌ يشهد لها القاصي والداني؛ فجميعنا قرأ أنَّ الخليفة العباسي المأمون كان يُعطي كلّ شخصٍ ترجم كتاباً من الإغريقية، وزن ما ترجمه ذهباً؛ فالبيروني مِنَّا، وابن سينا مِنَّا، وابن الهيثم والرازي وابن خلدون وابن رشد والخوارزمي والفارابي وغيرهم كثيرون مِنَّا.

إن نحن تأملنا في هذه الأسماء السابقة، لوجدنا أعمالهم تندرج تحت فئات مختلفة من الاختصاصات المعرفيّة؛ مثل الطب والفلسفة والرياضيات. وهذا إن دلّ على شيءٍ، فإنَّما يَدُلُّ على مدى التطور والازدهار العلميّ والمعرفيّ للأمّة العربيّة في تلك الحقبة، مقارنةً مع نُظرائها من الأمم الأخرى؛ فلماذا توقفنا؟ ولماذا لم يظهر لدينا خوارزميٌّ جديد، أو ابن سينا جديد، أو ابن رشدٍ جديد؟

الإجابة وبكلّ بساطة: إنَّ مناهج المعرفة لدينا قديمةٌ جداً، وقد وُضِعَت من أكثر من 2000 سنة، ولم يجرِ عليها أيّ عملية تجديدٍ أو تحديثٍ لهذا التراث المعرفي الذي تجاوزته الحضارات المتقدّمة، فجعلته تاريخاً بالنسبة إليها.

لقد اتكلت مجتمعاتنا على الحلول الجاهزة التي وُجِدَت داخل كُتُبِ هذا التراث المعرفي؛ وما زاد الطين بلّةً أنَّها اعتمدت عليها بصورةٍ كليَّة، وأحاطتها بهالةٍ من القدسيّة والعناية بصفتها "تراث اجتهد الأجداد في إنتاجه" ليتركوه لنا إرثاً نسير به على خطاهم، فنست تلك المُجتمعاتُ أو تناست؛ أنّ الحياة والتاريخ يسيران إلى الأمام ولا ينتظران أحد. ولا أجد تشبيهاً يُمثِّلُنا في هذه المرحلة أبلغ من قوله تعالى: "قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون" (سورة الشعراء، الآية 74).

في إحدى رحلاته الاستكشافية، سَأَلَ المُستكشف المعروف روبيرت إدوين بيري، أَحَدَ أفردِ الأسكيمو: "بماذا تُفَكّر؟ فأجابه الرجل ليس هناك داعٍ للتفكير، فعندي كميّةٌ وافرةٌ من الطعام".

لنَكُن واقعيين وذوي تفكيرٍ ناقدٍ بنّاء، ونسأل أنفسنا: ما هو الفرق بيننا وبين هذا الأسكيمو؟ أكاد لا أجد فرقاً بيننا سوى أنَّه يعيش في منطقةٍ باردةٍ متجمّدة!

لقد جرى قولبة عقولنا على عبارات مثل: "القناعة كنزٌ لا يفنى" أو "العَجَلَةُ من الشّيطان"؛ لكن إن نظرنا إلى مُدُنِ العالم المتحضّر -باريس وطوكيو وبكين ونيويورك، وماشاببها- لوجدنا الحياة فيها سريعة، وعجلة التطور فيها لا تتوقف؛ فلا يرفع أحدٌ من قاطني تلك المدن شعارَ "القناعة" أو "العجلة"، وإنَّما تجدهم منهمكون في تحقيق الإٌنجازات الواحدة تلو الأخرى.

لقد أصبحت أشعار غوته وكتابات فيكتور هوغو واختراعات أديسون، وتجارب ماندليف ونظرية بور تاريخاً يفخرون به؛ لكن لا يرجعون إليه في حلِّ مشكلاتهم المعاصرة، فقد اكتشفوا ما هو أفضل وأسرع لمواجهة التطورات الحضارية المتسارعة.

ما هي مشكلات العقل العربي؟ ولماذا توقّف عن إنتاج المعرفة؟

كُلُّ التَّخلف المعرفي الذي نعيشه الآن، لم يأتنا من فراغ؛ وإنَّما هناك أسباب كامنةٌ وراءه، وهي كالآتي:

- إنَّ العقل العربي عقلٌ قياسيّ: أي إنَّه دائماً ما يحتاج إلى نسخة يتكئ عليها، حيث أنَّ القياس يقتل الإبداع والابتكار. فلو ذَهَبْتَ إلى ميكانيكيّ مثلاً، وكان معك قطعة معينة من محرك وقلت له: أريد مثله، فهو يستطيع تقليد الأصل وإنتاجه. أمّا في حال عدم وجود نسخة عنه فلن يتمكن من إنتاج ما تريد.

- إنَّ العقل العربيّ عقلٌ ترادفيّ: والعقل الترادفي يفتقد الدقة؛ حيث يقوم المنهج العلمي على الدقة، ولا يقبل الترادف. وكثيرون منا ما يزالون يطلقون مصطلح الهاتف، على الهاتف الأرضي الثابت والهاتف الخلوي مثلاً؛ وذلك رغم الاختلاف الجذري بينهما.

- إنَّ العقل العربي هو عقلٌ اتصالي: والعقل الاتصالي هو الذي يسأل عن الممنوع والمسموح، ولا يسأل عن الكيفية. ومن ثوابت تلك العقلية، هو إنَّ كل شيء ممنوع، حتى يثبت العكس. فمثلاً، عندما اخْتُرِعَ البنطال، فإنَّ أول سؤالٍ طُرِحَ على الإمام محمد عبدو: "هل لِبسُه حرامٌ أم حلال"؟، وحتى عند اختراع الهاتف الجوال في عصرنا الحالي، كان أول سؤالٍ طُرِحَ: "هل استعماله مسموحٌ أم ممنوع؟"، ولم يُطرَح سؤال مثلَ: "كيف صُنعَ هذا الجهاز، أو كيف لنا أن نُنتِجَ مثله؟!".

كيف لنا أن نتجاوز هذا الواقع المرير وننهض من جديد؟

لا بد من أن ننتفض على الموروثات والتقاليد القديمة؛ فبدون اختراق هذه الموروثات لن نتمكن من تحقيق أيّ إنجاز. وعلينا ألا نكتفي بفتح الأبواب التي ورثنا مفاتيحها من أجدادنا؛ وإنَّما أن نفتح أبواباً جديدة، ونسلك دروباً لم نعهد السير فيها. يجب أن نتمرد على آلية التفكير وطرائقها التي أوصلتنا إلى هذا التخلف الذي نقبع في ظلماته؛ وإلا سنبقى غارقين في هذا المستنقع الآسن من الجهل ما حيينا.

بعد كل ما سبق، اطرحِ السؤال مجدداً: من أنا... ولماذا أعيش؟

أنا الإنسان الذي كرّمه الله تعالى بالعقل وأعطاه حريّة الاختيار. أنا الإنسان الذي اختار الله له الأرض لكي تكون مسكنه ومكان تَعَلُّمِهِ وإنجازاته ونجاحاته. أنا الإنسان الذي سخّره الله لإعمار هذه الحياة بما يحقق الأفضل لجميع من يسكن هذا الكوكب؛ بشراً وشجراً وحيوانات.

الحياة قيثارة، ونحن البشر عازفون عليها... وتأتي كل معزوفة بلحن وجمال يختلف عن سابقاتها.

المراجع:

- كتاب "مهزلة العقل البشري" للمؤلف د. علي الوردي

- كتاب "إشكالية العقل العربي" للمؤلف د. محمد شحرور.

أضف تعليقاً